先輩からのメッセージ

令和7年度卒業生(見込み) 杉浦芽維

令和7年度卒業生(見込み) 杉浦芽維私は、微生物病研究所の寄生虫学分野(分子原虫学分野)でマラリア原虫とヒト免疫との研究に携わっています。病原体それ自体、ヒトとの相互作用、それらがどのように病態に関わっているのか、なぜ容易には克服できないのか、どうすれば防ぐことができるのか。医学部の講義ではほんの数時間で終わってしまいますが、本当に奥深く研究しがいのある分野だと感じています。先生方をはじめ、他の学生さんやスタッフの皆さんにサポートいただきながら、細胞を扱うようなwetな実験から大規模なデータを利用したdryな実験まで様々な経験を積み、研究の楽しさ・難しさを実感しています。

私は、3年次の基礎医学講座配属後からMD研究者育成プログラムに参加しました。実は、高校生の頃から本プログラムに興味はあったのですが、講義や実習、全学でのサークル活動、はじめての一人暮らしなどとの両立はできるのだろうか、という不安から低学年のうちは最初の一歩を踏み出せずにいました。何かを始めるのに「遅すぎる」ということは無いと思いますが、今ふり返ってみると、もっと早くから始めていても良かったな、とも思います。6年は長いようであっという間でした。少しでも参加を考えているのであれば、先輩や教育センターの先生に相談してみる、研究室にアポイントメントをとって見学してみる、など、まず何かしらのアクションを起こしてみることをおすすめします。それぞれの教室の方針や実験内容にもよると思いますが、「研究に興味がある」という意思表示を歓迎して、協力してくださる雰囲気があるので、過度に心配する必要はありません。

医学部の学生生活の限られた時間の中では、取捨選択が必要になる場面も訪れるかもしれませんが、本プログラムにはそれをするだけの価値があると思います。プログラム修了生として、仲間が増えると嬉しいな、と思っています。

大阪大学大学院医学系研究科には世界的にも高い水準の研究環境が揃っており、ここから素晴らしい研究が日々発表されています。大阪大学医学部では日頃から研究室に通う学部生が多く、在学中に学会発表や論文投稿されている方々も少なくありません。

MD研究者育成プログラムでは、研究室の一員として、講義や実習の合間、放課後、週末などに研究に携わります。私は医学部2年生から同プログラムに参加しました。現在は、標準的な治療法に乏しい難治がんに対し、ゲノム解析をもとに細胞株や動物実験を通して治療薬を探索しています。初めは実験手技や機器の扱い方など不慣れなところもありましたが、教員や院生の先生方にサポートして頂きながら、自分自身でも研究テーマや実験内容を考えて実験後に考察し議論する、という過程を経験しているところです。3年生に約3ヶ月間の基礎医学講座配属期間が、5年生に約2ヶ月間の研究室配属期間があり、その期間は講義や実習がないため研究に専念することができます。特に実験で忙しい時期には毎日研究室に通っていました。全国の同プログラムの医学生が吹田キャンパスに来訪し、ラボツアーや情報交換する機会もありました。現在は私が筆頭著者である論文を海外のジャーナルに投稿しているところです。在学中には研究室の方々の実験をお手伝いしたり、大阪大学医学部附属病院のがん関連のカンファレンスや勉強会に出席したりと、最新のがん研究やがんゲノム医療に触れる機会も頂いています。

このプログラムを通じて、学生の時から少しでも医学や医療に貢献し、そして将来は研究と臨床の両面から患者さんの期待に応える医師になるべく、日々精進しています。 医師を志す後輩の皆さんにも、ぜひ本プログラムに参加して頂けたらと思います。

令和2年度卒業生 竹内太郎

令和2年度卒業生 竹内太郎私はMD研究者育成プログラム学生として、環境医学教室(祖父江友孝教授)にて疫学研究に取り組んでいます。本プログラムでは、放課後や休日を利用して基礎医学研究に取り組みます。普段の医学科の講義や実習と並行して行う為、両立は容易ではありませんが、著名な先生方の指導を受けながら研究に打ち込む経験は、滅多にできるものではありません。私は2年生から研究に取り組んできましたが、データ収集や統計解析など疫学研究の基本スキルの習得にはじまり、学会発表・論文報告など数多くの経験を積むことができました。その中で祖父江先生をはじめとする国内外の著名な疫学の研究者たちから指導を受けたり、共同研究やディスカッションを行ったりすることができました。

また、大阪大学独自のカリキュラムとして、3年生に約3ヶ月間の基礎医学講座配属が、5年生に約2ヶ月間の研究室配属があり、これらの期間は講義や実習がなく、研究に打ち込むことができます。私は祖父江教授のご厚意で、5年生の1月にアメリカに研究留学させていただき、最新の解析手法を学ぶ機会を得ました。海外の疫学研究のレベルの高さや充実した研究環境に驚き、研究のモチベーションを更に高めることができました。

本プログラムを通じて、意欲さえあれば、誰でも大阪大学の世界トップレベルの研究の最前線を体験することができます。後輩の皆さんにも、ぜひ本プログラムに参加していただけたらと思います。

《 過去の業績は こちら 》

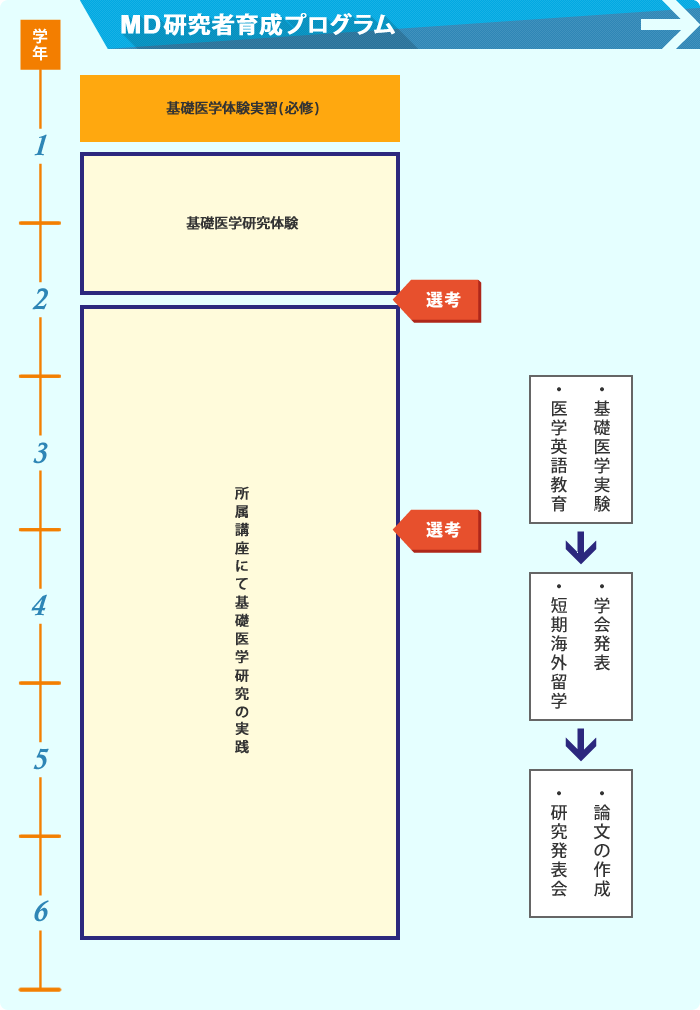

- 1年次前期の「基礎医学体験実習」では、まず基礎医学系各講座が最新の研究内容などを紹介します。ここでは、生命現象の多様さ、医学研究のおもしろさ、医学研究への姿勢、長年の基礎研究がいかに先進医療に貢献してきたか、大阪大学医学部でどのようにして画期的な研究成果が生まれたかなどを感じ取って欲しいと思います。講義にひきつづき、基礎医学講座における実際の医学研究を見学します。複数の研究室を見学しますので、直接研究室の雰囲気を味わってください。1年次後期からはさらに進み、希望する研究室での研究体験を開始します。2年次後期開始時に、本プログラム参加者を選考し、配属する基礎医学系教室を決定します。

- 医学序説は、医学科の正規のカリキュラムですが、MD研究者育成プログラムでも重要な位置を占めています。以前より本講義は、医学部入学直後の学生諸君の医学への関心を高めてもらうことを目的として開講してきました。平成21年度以降は、その内容を大幅に再編成し、大阪大学医学部の大先輩の先生方の特別講義と、現役教授による最新の臨床的話題を中心とした講義を実施しています。ここでも医学を学ぶことの意義、研究のおもしろさなどをぜひ実感してください。

- 2年次後期より、本プログラムにのっとって基礎医学研究を本格的に開始します。実際に各研究室で研究に参加し、研究手法、論理的思考能力、プレゼンテーションやディスカッション能力を養います。医学英語を修得する機会を設け、学会発表や短期の海外留学も積極的にバックアップします。

- 本プログラム参加者を対象とした研究発表会を定期的に開催します。同級生や先輩の発表にも積極的に出席し、ディスカッションに参加してください。また、同じく基礎医学研究を志す他大学の学生との合同発表・交流会にも参加します。研究成果がまとまった段階で論文として発表し、研究者としての第一歩を歩み始めることになります。

- 本プログラムは正規の授業や実習と併行しておこなうため、まとまった研究の時聞をとることが難しい場合もありますが、指導者と相談して締密な研究計画を立て、正規の授業・実習終了後の時間、週末や祝日、休暇期間を有効に利用してください。また正規のカリキュラムとして、3年次後期に約3ヶ月間の基礎医学講座配属を、5年次後期には2ヶ月間の研究室配属を予定しています。この期間中は研究に専念できる期間であり、ぜひ有効に利用してください。

卒業後の進路

- 医師国家試験を受験し医師免許を取得した後は、博士課程大学院への進学を推奨します。

同プログラム修了者は、博士課程入学試験(4月入学)を受験する際、語学(英語)試験免除制度を利用することができます。詳しくは、受験時の募集要項で確認してください。 - 通常4年を要する博士課躍を3年で修了し、学位(医学博士)を取得することを目指します。

- 大学院修了後は、初期臨床研修に参加するか、引き続き研究を続行するかを選択することができます。

目的

医学科の学生諸君に対して、早期から基礎医学研究に参加する特別教育プログラムを実施することで、世界をリードする研究能力と国際的視野を兼ね備えた医学研究者を養成することを目指しています。

ページの先頭へ

概要

- 本プログラムの特徴:従来の医学科のカリキュラムはそのまま受講し、その時間外を利用して基礎医学研究を実践するプログラムです。いわゆる放課後の課外活動に例えることができます。従って時間的にも負担が増すことになりますが、「鉄は熱いうちに打て」ということばのように、将来の研究者を目指す気概にあふれた若い諸君にぜひ挑戦して欲しいと願っています。われわれも、その期待に応えるべく努力します。

- これまでのカリキュラムとの違い:これまでは医学部を卒業後、まず初期および後期臨床研修に参加し、その後本格的な研究生活に入るコースが一般的でした。この場合、研究を開始する時期が卒後5~6年と遅れてしまいます。そこで将来の研究者を目指す場合、学生時代から本格的な研究生活を体験し研究者としての基本的能力を修得することにより、その後の研究生活をより充実したものとできると考えます。

- 開始時期:本プログラムは1年次より開始され、6年次終了までの6年一貫のプ口グラムです。平成27年度よりの新カリキュラムでは、1 年次前期は医学科の正規カリキュラム「基礎医学体験実習」として全員が研究紹介や基礎医学研究の体験実習に参加します。基礎医学体験実習後、1年次後期から希望者は基礎医学研究体験に参加し1年間、実際の基礎医学研究を体験します。2年次後期以降、選考のうえ研究教育プログラムが開始し、研究室配属となり本格的な研究が開始となります。

- 参加施設:医学科基礎医学系教室を中心に、免疫学フロンティア研究センター、微生物病研究所、生命機能研究科、蛋白質研究所などの研究施設での研究が可能となります。

- 参加人数(2年次後期以降):各学年10名程度を予定していますが、特に制限はもうけません。

- 選考時期:原則として2年次後期開始時としますが、希望者には3年次終了時(基礎医学講座配属終了後)からの参加も可能とします。

- 選考基準:基礎医学研究における素養、1 年次前期から2年次前期終了時までの基礎医学研究体験における活動状況、および面接により決定します。3年次では基礎医学講座配属における研究姿勢も重要な判定要素となります。

- 選考後のプログラム:特定の基礎医学教室または研究施設に所属し、研究手法、論理的思考能力、情報収集能力、プレゼンテーションやディスカッション能力など、研究者としての基本的な能力を養います。また、医学英語教育を重視し、学会発表や海外留学も積極的に奨励しサポートします。定期的に研究発表を実施し、卒業までに研究成果を論文として発表することを目指します。

- 卒業後の進路:卒業後は基礎医学系博士課程大学院に進学することを推奨します。大学院生が学位(医学博士)を取得するには通常4年間を要しますが、本プログラムの参加者は3年間での学位取得を目指します。学位取得後は初期臨床研修に参加するか引き続き研究を続行するかを決定します。

- 単位認定:本プログラムは選択制ですが、本プログラムを修了すると選択単位(15単位)が与えられます。